オンラインでの情報発信やリード獲得手法として、ウェビナーはすっかり定着しました。

一方で、開催回数を重ねる中で「参加率が上がらない」「途中離脱が多い」といった課題を感じる企業も少なくありません。

本記事では、ウェビナー配信で絶対にやってはいけない3つのポイントを解説します。

ウェビナーの配信で絶対にやってはいけない3つのこと

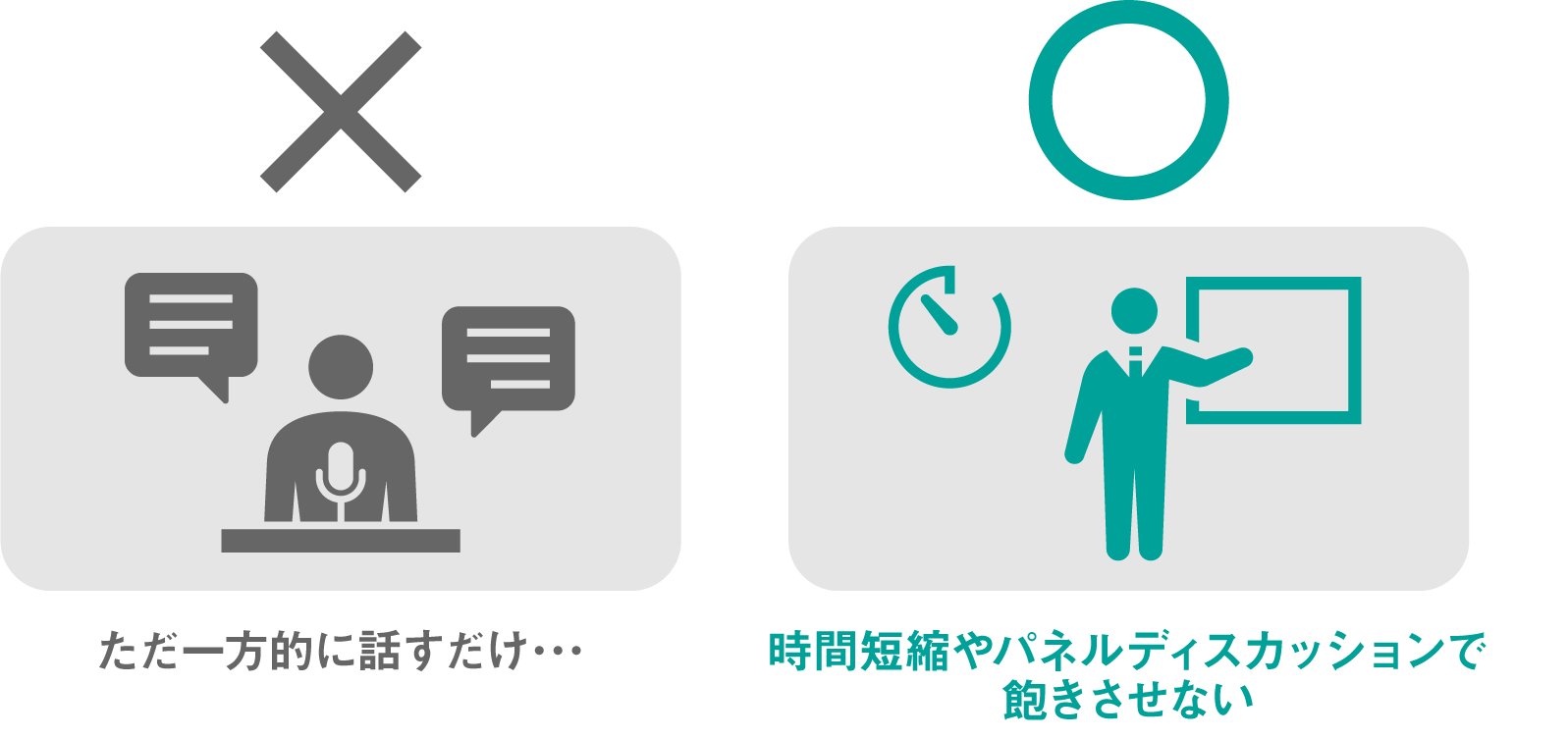

1:主催者側がひとりで一方的に話し続ける

ウェビナーでは、参加者の反応が見えないまま話を進めることが多く、登壇者が一方的に話し続けると集中力が途切れやすくなります。

各種ウェビナー調査でも、参加者の半数以上が「ながら視聴」と回答しており、受け身の進行では集中が途切れやすい傾向があります。

参加者の興味を維持するためには、「聞くだけ」ではなく“参加できる仕組み”を設計することが重要です。例えば次のような工夫が効果的です。

- 冒頭に「本日のテーマに関するアンケート」を実施し、その結果をリアルタイムで紹介する

- チャット機能で質問を募集し、途中でピックアップして回答する

- 途中にクイズや投票を挟み、参加者の意見を反映する

また、構成そのものを見直すことも有効です。

登壇者が一人で話し続ける形式よりも、複数登壇者によるパネルディスカッションや対談形式を取り入れることで、テンポに変化が生まれ、聞き手の集中が続きやすくなります。

さらに、配信時間も重要です。特に初回やライトテーマの場合は、20〜30分程度の短尺ウェビナーのほうが完聴率が高い傾向にあります。

「情報を詰め込む」のではなく、「ポイントを絞って短く・印象的に伝える」構成を意識することで、視聴体験の質が大きく向上します。

進行役と解説者を分けるなど「会話のリズム」を作ると、参加者の離脱率を下げられます。一方通行にならない工夫が、視聴完了率を大きく左右します。

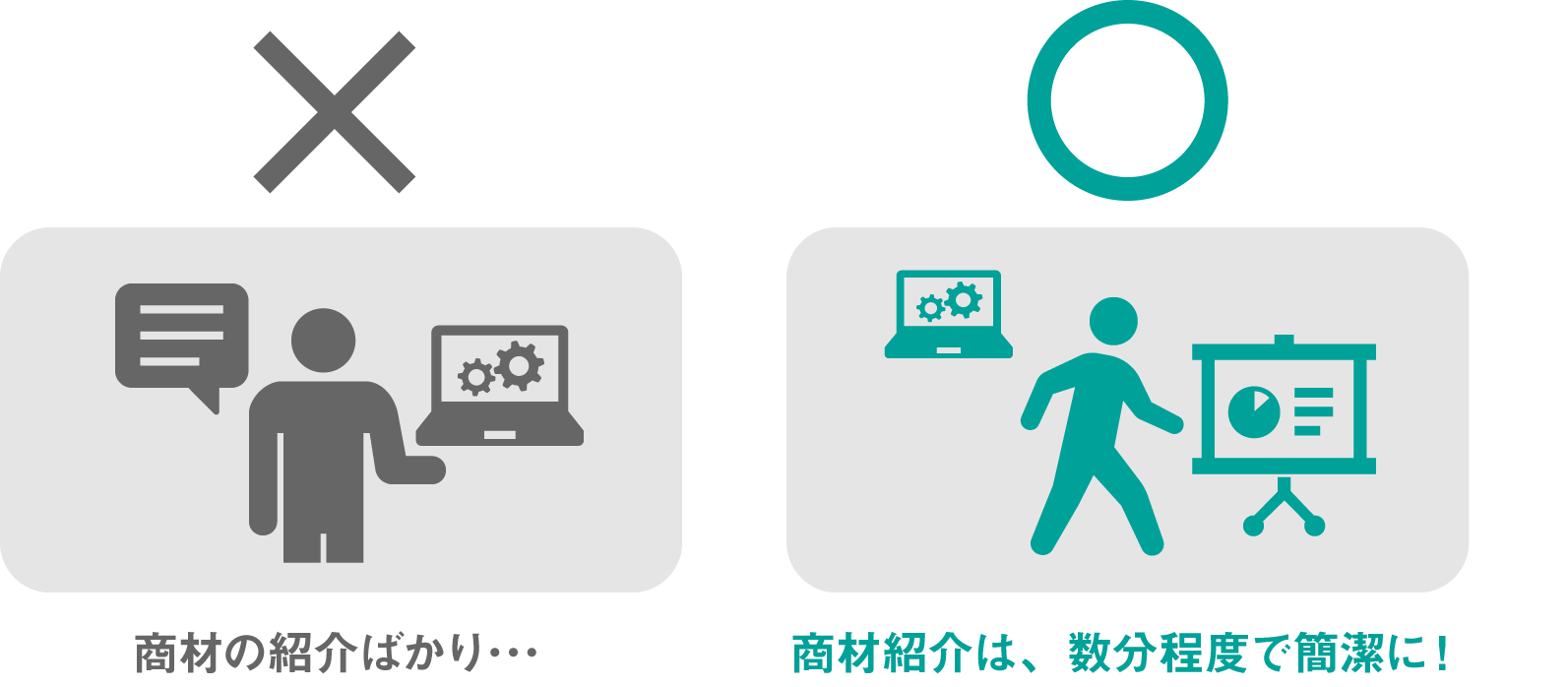

2:商材紹介をメインにする

ウェビナーの目的は「自社商材を紹介すること」ではなく、参加者に価値ある学びや気づきを提供することにあります。

にもかかわらず、冒頭から自社製品やサービスの説明に終始してしまうと、参加者の興味は一気に離れてしまいます。

とくに初回参加者や新規リードに対しては、売り込み色が強い構成は逆効果です。参加者が求めているのは、自分の課題を解決するための具体的なヒントであり、商品の説明ではありません。

効果的なウェビナー構成の基本は、「課題 → 解決策 → 事例 → 自社紹介」の流れです。

最初に「なぜこのテーマが重要なのか」を伝え、次に解決の方向性や事例を提示して信頼を築き、最後の5分ほどで自社サービスを紹介する——これがもっとも自然な導線です。

また、商材紹介のパートでは「商品のスペック」ではなく、導入後に得られる成果や変化(ベネフィット)を中心に伝えると効果的です。

「このサービスを使えば何が楽になるのか」「どんな課題が解決できるのか」を明確にすることで、営業色を抑えつつ、参加者の共感を得られます。

商材紹介パートは“宣伝”ではなく“解決策の一部”として位置づけると、自然な流れでクロージングにつなげられます。

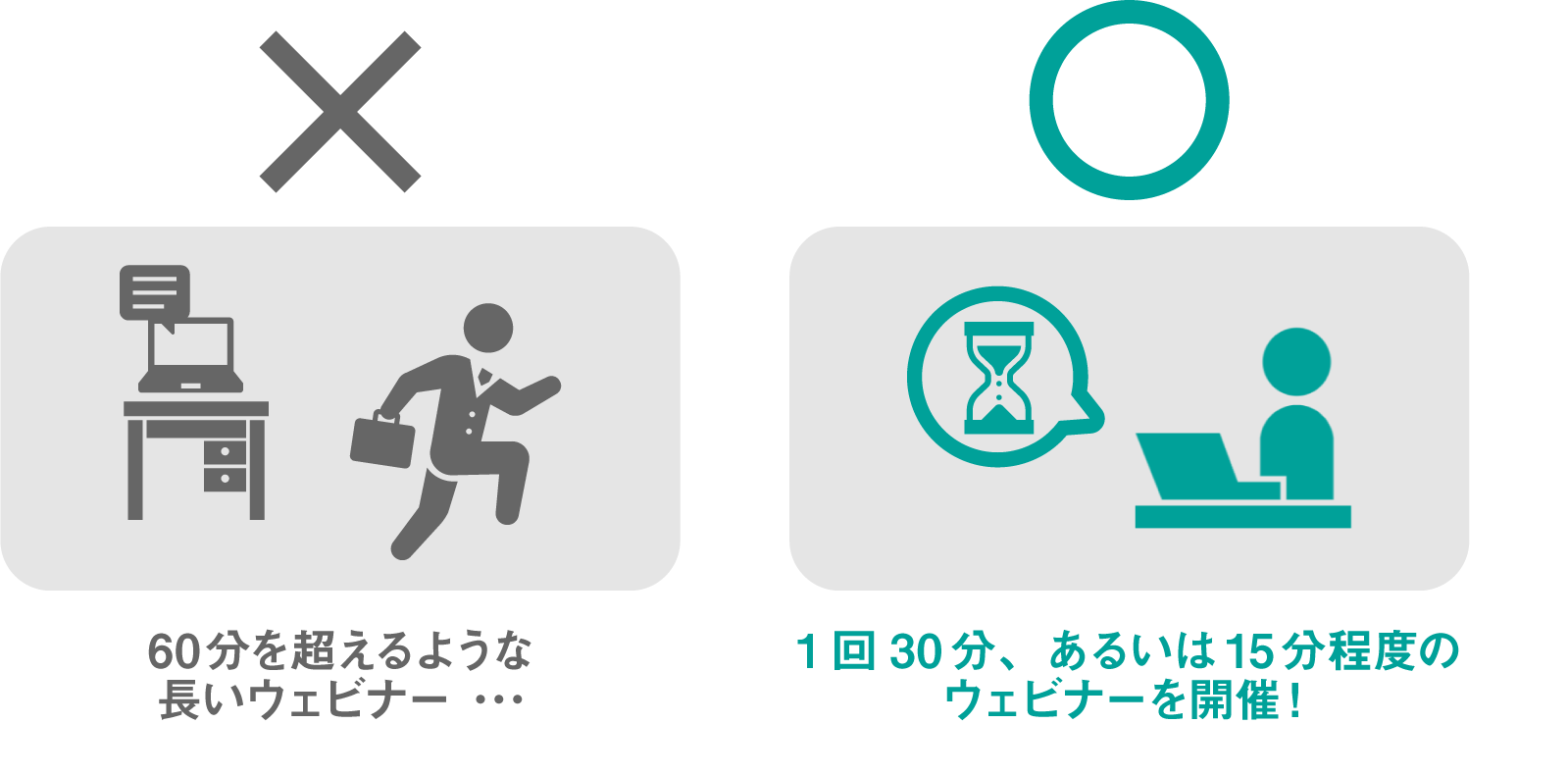

3:所要時間が1時間を超える

オンライン視聴では、集中力が続く時間が限られています。

長時間のウェビナーは情報量が多く見えても、実際には途中離脱や“ながら視聴”の増加につながりやすいのが実情です。

一般的に、参加者の集中が保てるのは20〜30分程度が目安です。この時間内で完結できるように構成を設計することで、最後まで視聴してもらいやすくなります。また、テーマを絞ることでメッセージが明確になり、リードへの印象にも残りやすくなります。

それでも伝えたい内容が多い場合は、テーマを分割して「シリーズ化」するのがおすすめです。

例えば、「第1回:導入編」「第2回:事例編」「第3回:運用編」といった形にすれば、1回ごとの負担を減らしつつ、継続的な接点づくりが可能になります。

さらに、シリーズ化することで、次回案内のメールやSNS投稿を通じてリマインドを行えるため、見込み客とのコミュニケーションを定期的に維持する効果もあります。

長時間ウェビナーよりも「短く・続ける」設計が、結果的にリード獲得・ナーチャリングの効率を高めます。

ウェビナー配信後のナーチャリングに不可欠なコンテンツ制作はリードレにお任せ!

本記事では、ウェビナーでやってはいけない3つのことを解説してきました。とはいえ、実際にウェビナー配信が無事完了したからと一息つくのはNGです。開催後のアプローチ設計こそが商談獲得、受注につなげる分岐点になるためです。

多くの企業の中では「当日使用したプレゼン資料」をそのままダウンロード資料として活用していますが、この手法には「ウェビナーに参加していない決裁者への訴求力が弱い」という課題もあります。

こうした課題を解消するためには、ウェビナーの内容をまとめ、説明や補足がなくとも完結するようなホワイトペーパーをダウンロード資料として設置することが有効です。

リードレはBtoB専門のコンテンツマーケティング会社としてこれまでに数多くの企業様のリード・ジェネレーションとリード・ナーチャリングをご支援してきました。

ウェビナーマーケティングの実践をお考えの方は、ぜひリードレまでお問い合わせください。