「ウェビナーを開催したいけれど、思ったより申込が集まらない」

「広告を出しても効果が出ない」

このように悩む方は少なくありません。

ウェビナーの集客を成功させるには、単に“告知チャネルを増やす”だけでは不十分です。重要なのは、目的とリード層に合わせた集客設計を行うことです。

本記事では、BtoB企業のマーケティング担当者に向けて、代表的なウェビナー集客の手法と、成果を最大化するための設計ポイントを解説します。

初めて開催する方も、既に実施している方も、「より多くのリードを確実に商談へつなげたい」ときの参考にしてください。

ウェビナー集客とは?目的別に手法を使い分ける

ウェビナーの集客は「とにかく人を集める」ことがゴールではありません。“どんな目的で、どの層を集めたいのか”によって、使う手法や訴求内容が大きく変わります。

ここでは、BtoBマーケティングにおける2つの主要な目的――リード獲得(新規)とリード育成(既存)に分けて整理します。

新規リード獲得を目的とする場合

まだ自社を知らない層への集客では、「認知拡大」と「潜在層への訴求」が鍵になります。

SNS広告やプレスリリースなど、接点を広げるチャネルを活用しながら、課題感に共感を得るテーマ設計が有効です。

たとえば、製品紹介型のタイトルよりも「〇〇業界で成果を出すための最新手法」といった、顧客課題から逆算した切り口のほうが反応率が高まります。

既存リードの育成を目的とする場合

すでに名刺交換や資料請求などで接点を持っているリードに向けては、ナーチャリング型ウェビナーが効果的です。

メール配信やMAツールを活用し、関心テーマに応じたウェビナーを案内することで、見込み度の高い層を自然に商談フェーズへ導けます。

この場合の目的は「数」よりも「質」。配信したメルマガの開封率や申込率をもとに、関心度をスコアリングする仕組みを整えておくと、次の営業アプローチがスムーズになります。

ウェビナーの代表的な集客施策

まだ自社と接点のない見込み客をウェビナーに集客する場合は、「認知→興味→申込」の導線を設計することが重要です。

BtoBでは、業界や役職でセグメント可能なデジタル広告や外部メディアを活用することで、費用対効果を高めながらリードを獲得できます。

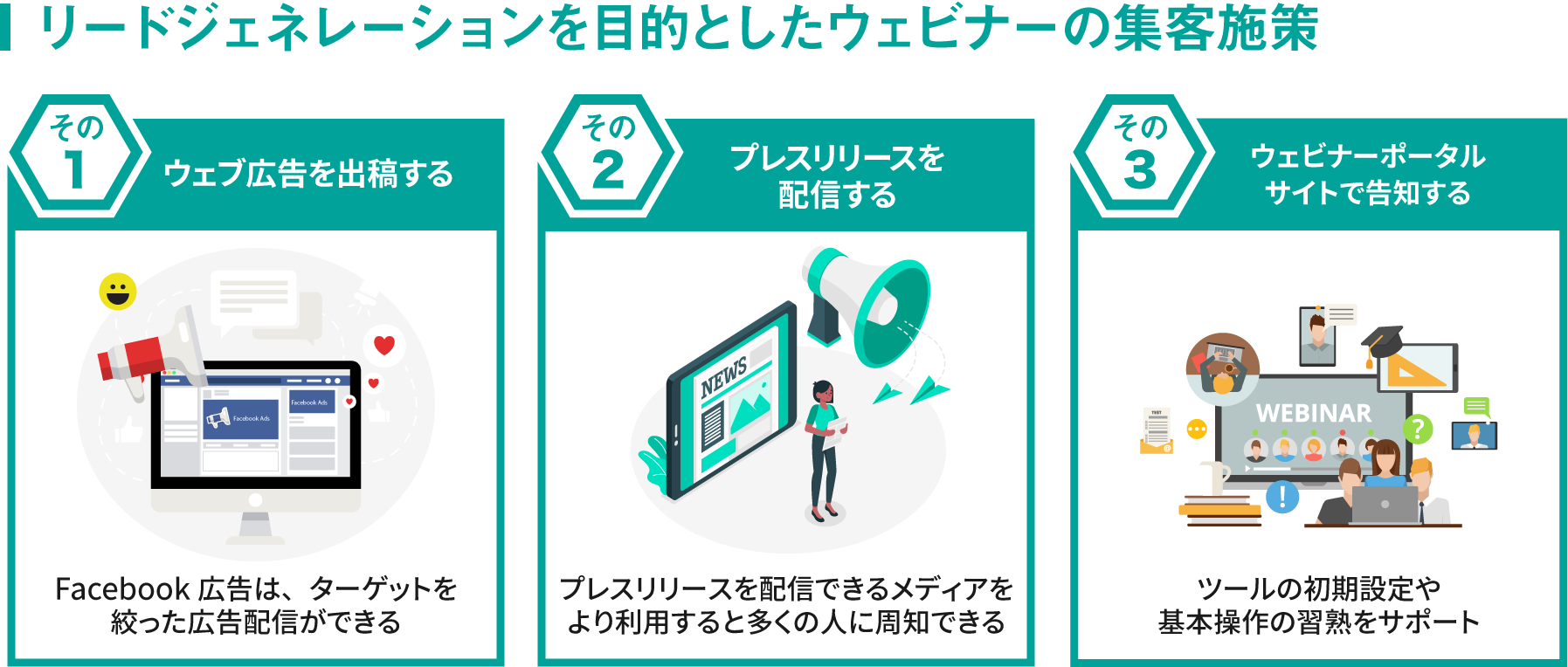

その1:Web広告(リスティング・SNS広告)を活用する

Web広告は、ウェビナー集客でもっとも即効性のある手段のひとつです。

特に Facebook広告やLinkedIn広告 など、BtoB向けSNSを利用すれば「業種」「企業規模」「役職」などの詳細なターゲティングが可能です。

- リスティング広告:すでに課題を認識している層へ、検索キーワードで直接訴求できる。

- SNS広告:潜在層に向けて「課題発見→解決策提示」型のメッセージでアプローチできる。

- リターゲティング広告:自社サイト訪問者に対し再訴求し、申込完了率を高める。

また、クリエイティブは 「〇〇に悩む方へ|ウェビナー開催」 のように“課題起点”で設計するのが効果的です。

広告経由で申込したリードは、そのままMA(マーケティングオートメーション)に連携することで、今後の育成にも活用できます

その2:プレスリリースを配信して信頼性を高める

プレスリリースは、「自社主催のウェビナー開催」を広く周知できる手段として有効です。

PR TIMESや@Pressなどを活用することで、メディア掲載を通じた認知獲得+第三者的な信頼訴求を同時に実現できます。

掲載時のポイントは以下の通りです。

- タイトルに「無料」「限定開催」「共催」などの具体的な要素を入れる。

- 登壇者情報(肩書・実績)を明記し、信頼感を強化する。

- 内容説明では「どんな課題を持つ人に向けた内容か」を明確にする。

さらに、プレスリリースを掲載したURLを自社のSNSやメルマガでも再活用すると、集客経路を多層化できます。

その3:ウェビナーポータルサイトは「補完チャネル」として活用する

かつては、ウェビナー情報を掲載する「ウェビナーポータルサイト」が主要な集客手段の1つでした。

しかし、近年は SNS広告・SEO・メルマガ経由の流入が主流化 しており、ポータルサイトは“メイン集客チャネル”というよりも「補完チャネル」としての役割が強くなっています。

とはいえ、業界特化型やテーマ特化型のポータルであれば、すでに課題を持つユーザー層への到達が期待できるため、費用対効果を見極めながら活用すると良いでしょう。

代表的な利用シーンとしては、次のようなケースです。

- 認知拡大フェーズ:新規リード層への追加露出を狙いたい場合

- 共催ウェビナー:登壇企業間で告知を広げたい場合

- ニッチ業界向け:業種特化ポータル(例:製造業・建設業向け)を利用する場合

ただし、汎用的なポータルサイトでは他社との競合が多く、流入後の離脱率も高くなりやすい傾向にあります。

そのため、ポータル掲載はあくまで補助的チャネルと位置づけ、メインは SNS広告・メルマガ・自社SEO記事 などの“自走型施策”にシフトするのが効果的です。

ポータル掲載後は、必ずGoogleアナリティクスやUTMパラメータで流入・CV率を計測しましょう。

成果が出にくい媒体は早めに見直し、リソースを自社チャネルに集中させるのが得策です。

既存リードの育成を目的とする場合

すでに自社と接点のある既存リードに対しては、「再認知」と「関係深化」を目的に集客を設計します。

BtoBでは、初回のウェビナー参加からすぐに商談化するケースは少ないため、継続的な情報提供と接触機会の積み重ねが成果を左右します。

その1:メルマガで定期的にウェビナーを案内する

既存リードへの集客では、メルマガ配信が最も基本的かつ効果的な手法です。すでにメールアドレスを保有しているため、広告費をかけずにリーチできます。

- 効果的な件名例:「無料ウェビナー開催|〇〇業界の最新トレンドを30分で解説」

- 配信頻度の目安:月1〜2回程度を基準に、過剰配信による離脱を防ぐ

- クリック率向上のコツ:本文の冒頭に「対象者(こんな方におすすめ)」を明記する

特に、MA(マーケティングオートメーション)と連携して配信すれば、開封・クリック・過去の参加履歴をもとに興味度合い別にシナリオ配信が可能になります。

その2:インサイドセールスによるフォロー招待

メールだけでは反応が得にくい場合、インサイドセールスによる直接フォローも有効です。

架電やパーソナライズされたメールで、「関心を示したテーマ」に関連する次回ウェビナーを案内することで、高確度リードの再活性化につながります。

代表的な活用例:

- 「過去に資料DLをしたが商談化していないリード」への再アプローチ

- 「アンケートで興味を示したテーマ」への関連ウェビナー案内

- 「展示会・前回ウェビナー参加者」へのフォローリスト配信

招待文には“営業色を出しすぎない”ことが重要です。

架電リストはMAツールやCRMと連携し、「反応履歴+過去の参加状況」を基準に優先順位をつけましょう。

アプローチ効率が大幅に向上します。

ウェビナー集客を成功させるために押さえるべきポイント

ここまで紹介したように、ウェビナー集客にはさまざまな手法があります。しかし、単発の施策だけでは成果が安定しません。

データに基づいて改善を繰り返すことと、他社との連携・再利用設計が成功のカギになります。

PDCAを回して最適な集客施策を見極める

「思ったより申込が集まらなかった…」というのは、初回開催時によくある課題です。そこで重要なのが、数値データをもとにした検証サイクル(PDCA)です。

主な分析ポイント:

- LP(ランディングページ)流入数・離脱率

- 申込フォーム到達率・入力離脱ポイント

- 配信チャネル別のCVR(メール/広告/SNS)

初回開催から成功するウェビナーは、そう多くありません。

定期開催を前提に「どのチャネルが成果に寄与しているか」を計測し、次回企画に反映する仕組みを整えましょう。

Google Analytics だけでなく、MAツールでのリードスコア分析を併用すると、「申込者の質」まで把握できます。数ではなく「商談化率」を軸に評価することが大切です。

共催ウェビナーでリーチと信頼を広げる

1社単独での開催にこだわらず、共催ウェビナーを取り入れるのも効果的です。

特にBtoBでは、信頼関係のある企業やツールベンダーと連携することで、リードの質と量を同時に高められます。

主なメリット:

- 互いの顧客リストを活用し、集客母数を拡大できる

- 開催コスト(広告費・人件費)を分担できる

- 「対談形式」「事例紹介形式」にすることで、一方的でない内容設計が可能

ただし、ターゲットや訴求メッセージが異なる企業との共催は逆効果になりやすいため、事前に「顧客層」「提供価値」「開催目的」をすり合わせることが重要です。

共催時は、主催・共催のロゴ露出比率やリード情報の取り扱いルールを明確に決めておきましょう。

信頼関係を保ちながら継続開催につなげるための基本です。

申込率を高めるためのLP改善

ウェビナー集客では、「LP(ランディングページ)に来ても申込されない」という課題が最も多く見られます。実際、BtoBの平均コンバージョン率は 2〜5%程度 と言われ、内容や設計によって大きく差が出ます。

申込率を高めるためには、以下の3点を意識しましょう。

- 1:“参加する理由”を冒頭で伝える

-

「30分で学べる」「他社事例を公開」「無料で実践ノウハウを共有」など、読者が“得られる価値”を最初に明示します。

- 2:申込フォームの項目数を最小限にする

-

氏名・会社名・メールアドレスなど必要最低限に絞りましょう。項目が多いと離脱率が上がります。

-

BtoBでは「誰が話すのか」「どんな企業なのか」が信頼度を左右します。登壇者の顔写真や事例企業ロゴを載せるだけでも申込率が向上します。

フォーム送信後に「サンクスページ」で、次のアクション(資料DL・SNSシェアなど)を提示しておくと、二次的なリード育成にもつながります。

アーカイブ配信で“二次集客”を狙う

ライブ配信で参加できなかった層に向けて、アーカイブ配信(録画配信)を行うのも効果的です。ウェビナーを録画しておけば、開催後も新規リード獲得の資産として活用できます。

主な活用方法は次のとおりです。

- オンデマンド配信ページを作成し、MAで継続配信

-

申込フォームを設置し、録画視聴と引き換えにリード情報を取得。

- メルマガ・SNSで再告知し、リーチ拡大

-

「見逃し配信はこちら」と案内することで、過去リードの再活性化にも有効です。

- 再編集してショート動画化・事例化

-

数分単位の短尺コンテンツとして再利用すれば、SNS投稿や展示会資料にも転用可能です。

録画後は、質疑応答部分をカットして公開用に整えると、視聴離脱を防ぎ、コンテンツの完成度を高められます。

ウェビナー集客でよくある質問

- ウェビナーの集客数はどのくらいを目標にすれば良いですか?

-

目標集客数は、自社リードの保有数と目的フェーズによって異なります。新規リード獲得を目的とする場合は、初回開催で 30〜50件前後 の申込を目安にしましょう。

既存リード育成型であれば、メルマガ母数の 2〜3%程度の申込率 が一般的です。回を重ねるごとに参加率は安定していくため、単発よりも継続開催を前提に設計するのがポイントです。 - 集客チャネルは何から始めるのが効果的ですか?

-

まずは メルマガ配信+SNS告知(LinkedIn/X) から始めるのが現実的です。広告予算を使う前に、自社リードを活用した「リスト内集客」で反応を確認しましょう。

一定の効果が得られたら、プレスリリースや共催ウェビナーに拡張するのがおすすめです。費用対効果を重視するなら、オウンドメディア(SEO記事)との連動も有効です。 - ウェビナーの申込率を上げるには、どんな工夫が必要ですか?

-

最も効果があるのは、「タイトルと件名の改善」です。「〇〇事例を公開」「30分でわかる」など、具体的なベネフィットを明示しましょう。

また、講師の専門性や登壇企業の信頼性も大きな影響を与えます。さらに、申込フォームは項目を最小限に絞り、離脱を防ぐ設計が欠かせません。

小さな改善を積み重ねて CVR(申込率)5〜10%アップ を目指すのが理想です。

ウェビナー開催に欠かせない集客/獲得後のナーチャリングをご支援!

本記事では、ウェビナー集客について詳しく解説してきました。

文中も触れた通り、想定したような集客ができ、ウェビナー配信が無事完了したからと一息つくのはNGです。開催後のアプローチ設計こそが商談獲得、受注につなげる分岐点になるためです。

多くの企業の中では「当日使用したプレゼン資料」をそのままダウンロード資料として活用していますが、この手法には「ウェビナーに参加していない決裁者への訴求力が弱い」という課題もあります。

こうした課題を解消するためには、ウェビナーの内容をまとめ、説明や補足がなくとも完結するようなホワイトペーパーをダウンロード資料として設置することが有効です。

リードレはBtoB専門のコンテンツマーケティング会社としてこれまでに数多くの企業様のリード・ジェネレーションとリード・ナーチャリングをご支援してきました。

ウェビナーマーケティングの実践をお考えの方は、ぜひリードレまでお問い合わせください。