今や、ホワイトペーパーはWebマーケティングでリード(見込み客の情報)を獲得するために欠かせないコンテンツのひとつとして位置付けられるようになりました。

とはいえ、「自社サービスのマーケティングに注力するのは、これから」といった企業の中には、「ホワイトペーパーについてよく知らない」という方も少なくありません。

本記事では、そうしたWebマーケティング初心者の方がホワイトペーパーについて理解を深めていただけるよう、基礎知識を解説していきます。

弊社の事例とともに、ホワイトペーパーを活用して効果的にリードを獲得するポイントも紹介していますので、ぜひご一読ください。

ホワイトペーパーとは?

ホワイトペーパー(Whitepaper)は、直訳すると「白書」。

このことからわかるように、ホワイトペーパーはもともと、政府の各省庁の刊行物の呼称でした。一例として、日本においては経済産業省が「中小企業白書」「エネルギー白書」、国土交通省が「国土交通白書」を毎年刊行し、社会・経済の現状分析や対策などが盛り込まれています。これらも、本来の意味で「ホワイトペーパー」のひとつと言えるでしょう。

ここから転じて、Webマーケティングにおいては、自社のWebサイトを訪れたユーザーにダウンロードしてもらう資料(=ダウンロード資料)が、ホワイトペーパーと呼ばれるようになりました。

ホワイトペーパーをダウンロードする際には、ユーザーの名刺情報(企業名・名前・電話番号・メールアドレスなど)の入力が必要なケースがほとんどです。これにより、Webサイトを運営する企業は、自社の製品・サービスに興味・関心のあるユーザーの名刺情報を収集(リード獲得)し、メール・DM送付や架電など、次の施策につなげることができるようになります。

特にBtoBの製品・サービスの場合、ユーザーの検討期間(リードタイム)が長いことから、ホワイトペーパーを活用して、興味・関心のあるユーザーに積極的にアプローチする方法が効果的です。

ホワイトペーパーを活用してリードを獲得する流れ

Webマーケティングでは、SEO対策やWeb広告によって、自社サイトに見込み客を呼び込む集客施策に取り組むケースが多いです。

しかし、そうして自社サイトに来た見込み客が、すべて問い合わせフォームやメール、電話を通じて自社にコンタクトしてくるとは限りません。そうすると、自社の製品・サービスにそこまで興味のない見込み客は、せっかく自社サイトを訪問してくれたにも関わらず、そのままサイト外に出てしまう(直帰してしまう)ことになります。

こうした際、自社サイトに見込み客の興味を引くホワイトペーパーを設置しておくことで、そのダウンロードと引き換えに、見込み客の情報(会社名・氏名・電話番号・メールアドレス等)を獲得することができます。

これらの情報を活用して、フォローメールを送ったり、インサイドセールスを展開することで、後の商談に繋げられるようになります。

▼ホワイトペーパーの活用方法について、詳しくは下記の記事をご覧ください。

BtoBマーケティングにおけるホワイトペーパーの種類

自社のWebサイトにどれだけ多くのホワイトペーパーを設置したとしても、ダウンロードされなければマーケティング上の価値はありません。

そこで重要となるのが、ユーザーが興味・関心を持る内容が盛り込まれたホワイトペーパーを設置することです。具体的には、次のようなホワイトペーパーを作成することで、ダウンロード数の増加が期待できます。

1.課題解決型

- 内容:自社商材が関連する業界で「よくある課題」と「解決方法」を示す

- メリット:自社の課題に対して有効な解決手段を探している(情報収集段階)見込み客に対して有効。自社の提案価値を訴求しやすい

例:自社商材が採用エージェントの場合→「採用のミスマッチを解消するための3つのポイントとは?」

2.選定ガイド型

- 内容:自社商材に関連する製品・サービスの選定ポイントや比較項目を示す

- メリット:自社の商材(や競合の商材)を検討している見込み客に対して有効。導入する製品・サービスを選ぶための検討・判断材料としてダウンロードされやすい

例:自社商材がチャットツールの場合→「自社に合うのはどれ? チャットツール5つの選定ポイント」

3.導入事例集型

- 内容:自社商材の導入事例をまとめ、導入前の課題や、導入の決め手、その後の効果などを示す

- メリット:自社商材の導入を検討している見込み顧客に対して有効。自社商材への信頼性を高めることができる

例:自社商材がシステム開発の場合→「〇〇(自社商材名)導入事例集」

4.調査レポート型

- 内容:自社商材に関連する業界や市場の最新動向やアンケート調査をまとめる

- メリット:データを提供することで、自社の専門性や信頼性を見込み客に伝えることができる

例:自社商材が建設現場向けツールの場合→「建設現場の責任者100人に聞いた、業務上の課題」

5.テンプレート型

- 内容:自社商材に関連する業界で、実務担当者が活用できる資料をテンプレート化する

- メリット:ダウンロードして、そのまま活用することができるため、見込み客の満足度が高い

例:自社商材が新規事業開発コンサルタントの場合→「そのまま使える! リーンキャンバス・テンプレート」

ホワイトペーパーの種類について、より詳しく知りたいという方は、下記の記事もご一読ください。

ホワイトペーパー制作のメリットとは?

前述した通り、ホワイトペーパーをユーザーにダウンロードしてもらうことで、企業はリード(見込み客の情報)を獲得できるというメリットがあります。

また、ホワイトペーパーは、リードを育成する(=リードナーチャリング)施策にも活用できます。

例えば、獲得したリード(見込み客)に対して、メールでホワイトペーパーを送付することで、自社の製品・サービスへの関心をさらに惹きつけることができます。

また、商談後に事例をまとめたホワイトペーパーを手渡す/送付するといった手法も、受注につなげるための確度を高めるために効果的です。

このように、ホワイトペーパーを活用して商談や受注につなげる一連のプロセスは、”ホワイトペーパーマーケティング”と呼ばれることもあります。

ホワイトペーパーマーケティングのもたらす効果や具体的な手順は、下記の記事で詳しく解説しています。

ホワイトペーパー活用事例

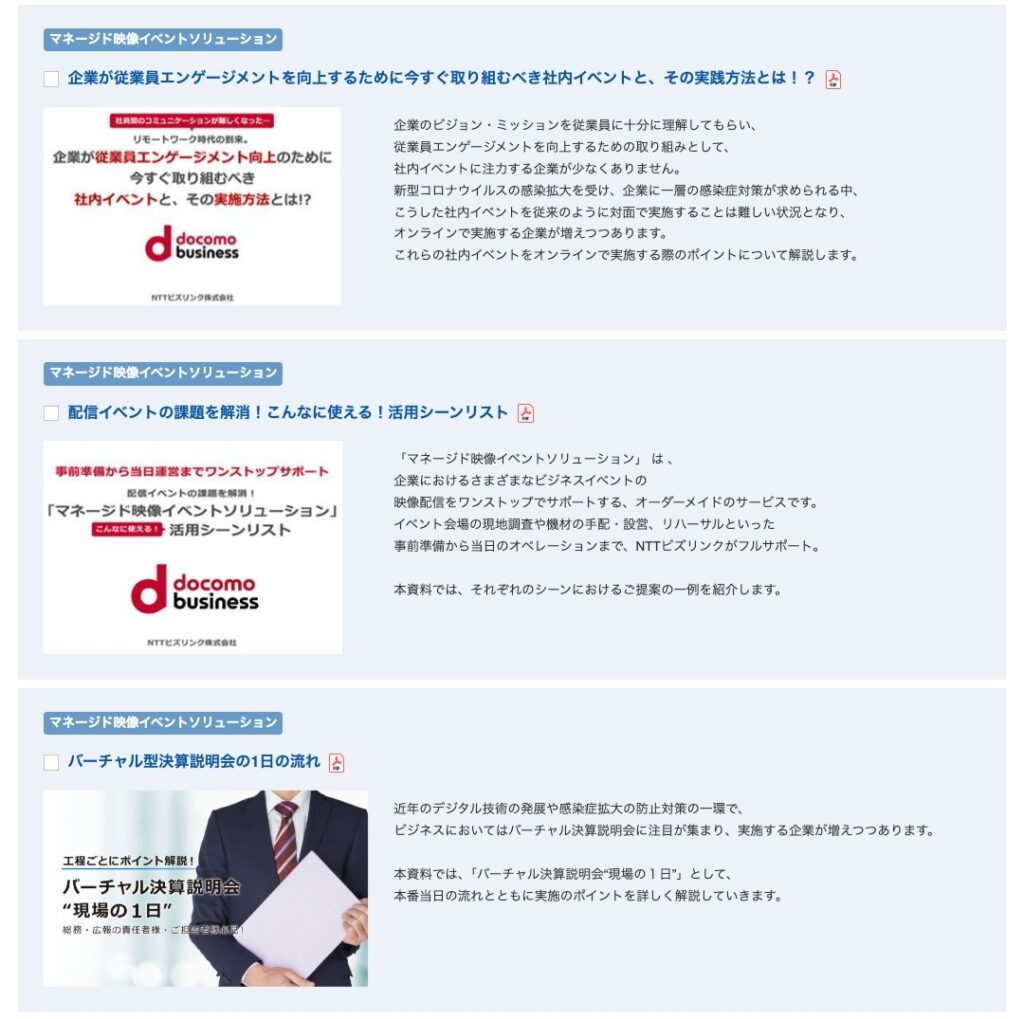

ホワイトペーパーマーケティングを行っている企業の中には、自社のノウハウを活かしたホワイトペーパーを数多く公開している企業があります。

例えば、ドコモグループ傘下のグループ会社として、法人向けにビデオ通信やシステムインテグレーションを中心としたコミュニケーション&コラボレーション事業などを提供するNTTビズリンクは、自社の持つノウハウをもとに、ターゲットとなるユーザー層の興味・関心に合わせたホワイトペーパーを充実させています。

同様に、インターネット等のネットワークを利用した情報サービスの提供をするBIGLOBEも、法人向け事業では、見込み客の購買意欲に合わせて、複数のホワイトペーパーを自社サイトに掲載しています。

ホワイトペーパーの作り方

ここでは、どのようにホワイトペーパー制作を進めていけば良いのか、STEP別に解説していきます。

STEP1 目的とターゲットの設定

まずは、ホワイトペーパーを何のために制作するのか、どのような方にダウンロードしてもらいたいのかを、明確にしましょう。

(目的・ターゲット設定の例)

・自社商材の導入を検討している見込み客(顕在層)の情報を獲得したい

・まだ自社商材の導入を検討はしていないものの、自社商材が解決できる課題感を持つ見込み客(潜在層)の情報を獲得したい

・ホワイトペーパーを活用して、既存のリード(見込み客)の自社商材の導入意欲を引き上げたい

弊社がホワイトペーパーの制作代行を支援してきた中で、これらが曖昧で明確にできなかった企業も少なくありません。このような場合、一度、自社商材のターゲットやペルソナを社内で整理しておくことをおすすめします。

STEP2 テーマと構成の決定

前述の「BtoBマーケティングにおけるホワイトペーパーの種類」を参考に、制作するホワイトペーパーのテーマを決めます。

(テーマの決定例)

・自社商材の導入を検討している見込み客(顕在層)の情報を獲得したい → 選定ガイド型

・まだ自社商材の導入を検討はしていないものの、自社商材が解決できる課題感を持つ見込み客(潜在層)の情報を獲得したい → 課題解決型

その上で、全体のページ数と、各ページに入れる要素を決めていきます。いきなりPowerPointなどのツールで編集し始めるのではなく、ExcelやGoogleスプレッドシートなどを活用して構成をまとめるのが良いでしょう。

ページ数については決まりはないものの、多すぎればダウンロードした方に最後まで読んでもらえず、少なければ「情報が乏しい」という印象を与えてしまいます。

こうしたことを踏まえ、弊社がホワイトペーパー制作を代行する場合は、全12ページで提案するケースが多いです(もちろん、ホワイトペーパーの種類や伝えたい内容によって適切なページ数は異なります)。

大切なのは、ホワイトペーパーの目的を踏まえ、ダウンロードした方が読んだ後に「こう考えてほしい」という状態を想像して制作していくことです。

STEP3 テキストや図版の作成

STEP2で完成した構成に従って、各ページのテキストや図版を作成していきます。

もちろん、作成する中で、当初の構成では「ページ数が足りない」「そんなに書くことがない」といった状況が生じるケースもあります。そうした場合は、構成に縛られることなく、より制作担当者が作りやすい方向で進めていきましょう。

ここで避けたいのは、完璧を目指しすぎて、完成に至らないことです。ホワイトペーパーはあくまでマーケティングの手段のひとつで、公開しなければPDCAを回すこともできません。

大事なのは、完成して、自社サイトに公開すること。その上で、変更したい点や不足している情報があれば、後から追加していけば問題ありません。

こうしたことから、ホワイトペーパーは後から簡単に修正・変更できるPowerPointやGoogleスライドで作成しておくと良いでしょう。

STEP4 デザイン

PowerPointやGoogleスライドで作成した各シートにデザインを入れていきます。

デザインについて「具体的なアイデアがない」といったご相談もよく伺います。そうした場合は、コーポレートカラーや既存のコーポレートサイトのトンマナに合わせてデザインしていくと社内確認もスムーズで、スピーディに進みやすいです。

社内に専任のデザイナーがおらず、「凝ったデザインにしたい」と考えている場合、担当者が悪戦苦闘した結果、うまくいかないケースが多いため、デザインだけでも外注するのが良いでしょう。

STEP5 公開

デザインが完成したら、改めてテキストなどを確認した上でWebサイトに公開しましょう。

資料ダウンロードのページに入れるだけでなく、既存のコラムとの導線づくりや、Web広告の出稿、既存リードへのメール、プレスリリースなどを併用することで、ホワイトペーパーの効果は大きく変わります。

公開後、ダウンロードが増えないという場合、内容そのものではなく、導線などにボトルネックがあるケースも多いため、GoogleAnalyticsなどの分析ツールも活用しつつ、改善に向けて取り組んでいきましょう。

これからホワイトペーパーを制作する場合、「内製するか外注するか」で社内の意見が分かれるケースがあります。結論としては、「社内にマーケティング担当者が一人しかいない、または一人もいない」場合は、外注先を探したほうが無難です。

ホワイトペーパーの制作ステップについて、より詳しく知りたい方は、下記の記事をご一読ください。

ホワイトペーパー 内製するか、外注するか

ホワイトペーパーを内製するメリットとしては、外注と比較して低コストに制作できること、そして社内にホワイトペーパー制作のノウハウが残ることが挙げられます。しかし、マーケティング担当者が少数の場合、時間のかかる制作業務は後回しになってしまうことが多く、「いつまで経ってもホワイトペーパーができない」といった状況がよく見受けられます。

一方、ホワイトペーパー制作を外注するメリットは、スピーディにクオリティの高いホワイトペーパーが作成できることです。ホワイトペーパーが早く制作できれば、それを活用した取り組みも早く行えるので、機会損失を防止することができます。

もちろん、ホワイトペーパーを含め、社内でコンテンツを内製可能な体制を構築できれば、その後のPDCAを高速で回すことができるため、「はじめは外注しつつ、マーケティング担当者のリソースが確保できてきたら、徐々に内製化していく」といった流れがおすすめです。

ホワイトペーパー内製・外注の検討については、下記の記事も役立ちます。

ホワイトペーパーのダウンロード数を増やすために

ただ自社サイトに設置しただけで、ホワイトペーパーをダウンロードしてもらえることは稀です。特に自社サイトへのアクセス数が多くない新製品・サービスや、ニッチな商材を扱う企業の場合、「せっかく制作したのに1つもダウンロードされない…」というケースも珍しくありません。

ホワイトペーパーはあくまでも、ユーザーとの接点をためのフックにすぎません。ホワイトペーパーというフックに多くのユーザーが集まるように、Webサイトへの流入を強化する施策を行いつつ、ダウンロードページへの導線を整備することが欠かせません。

自社サイトへの流入を強化するオンライン施策としては、「SEO対策」「リスティング広告」「ディスプレイ広告」「SNS広告」「プレスリリース」などが挙げられます。それぞれに特長があり、自社のフェーズによって選定すべき施策は異なります。

ホワイトペーパーのダウンロード数を増やすための施策については、下記の記事もご一読ください。

ホワイトペーパーマーケティングチェックリスト

最後に、ここまで解説してきたホワイトペーパーを活用したマーケティングについて、効果的に行うためのポイントをチェックリスト形式でまとめましたので、ぜひご利用ください。

【全体】

□ホワイトペーパーを活用したマーケティングの特長や全体の流れを理解しているか

【ホワイトペーパー制作】

□制作の基本的な流れを理解しているか

□ターゲットの属性を具体的に設定しているか

□ターゲットとホワイトペーパーの内容がマッチしているか

□テキストは簡潔で分かりやすいか

□表紙のデザインは見やすいか(画像やイラストの有無、配置)

□表紙のタイトルは見やすいか(文字のフォント、大きさ)

□デザイン全体に統一感があるか

【流入経路】

□各流入経路の特長を理解しているか(コンテンツマーケティング、リスティング広告、Facebook広告、プレスリリース)

□自社の状況(コンテンツの数、予算)や目標にマッチした施策を選定しているか

□ダウンロードページで途中離脱を防止する施策が取れているか

□ダウンロードページでの入力項目は煩雑になっていないか(5つ以内が目安)

リードレがBtoBマーケティングをご支援します

リードレは、ホワイトペーパーをはじめとするコンテンツ制作はもちろん、マーケティング体制の設計・構築・最適化もご支援しております。

これからホワイトペーパーマーケティングを始める企業様や、既存のマーケティング体制に課題を感じていらっしゃる企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

コメント