BtoBマーケティングにおいて、リード獲得から商談化までのプロセスは年々複雑化しています。広告やSEO対策に取り組んだものの想定した効果が得られず、「良質なリードが集まらない」「育成の手立てがない」といった悩みを抱える企業も多いのではないでしょうか。

そんな中、注目されているのが「ホワイトペーパーマーケティング」です。見込み顧客に対して、自社のノウハウや価値ある情報を提供することで、心理的ハードルを下げながら確度の高いリードを獲得・育成できる手法として、多くのBtoB企業が取り入れ始めています。

本記事では、500本以上の制作実績を持つ弊社の知見を踏まえ、ホワイトペーパーマーケティングの基礎知識から、成功するための具体的なステップ、よくある課題とその解決策までを、実践的な視点で網羅的に解説します。

これからホワイトペーパーマーケティングに取り組む方も、すでに実践中で課題を感じている方も、ぜひ参考にしてください。

ホワイトペーパーマーケティングとは?

ホワイトペーパーマーケティングとは、自社のノウハウや業界知見をまとめた資料(ホワイトペーパー)をWeb上で公開し、見込み客の情報を取得・育成するマーケティング手法です。

BtoB商材においては、「いきなり問い合わせるのはハードルが高い」「もっと詳しく検討してから比較したい」といった心理を持つ見込み客も多くいます。こうした見込み客に対し、役立つ資料を提供することで信頼を得て、自然な形で接点を持つ──それがホワイトペーパーマーケティングの基本的な考え方です。

そもそも、ホワイトペーパーとは何か

もともとホワイトペーパーとは、政府や公的機関が出す「白書」のことでした。ビジネスの世界では少し意味が変わり、次のようなダウンロード資料を指します。

• 業界の最新動向や課題を解説したレポート

• 自社のノウハウをまとめたお役立ちガイド

• 製品比較や導入チェックリストなどの実務向け資料

これらは、Webページに設置されたフォームを通じて入手できる形式(多くはPDF)になっており、資料のダウンロードと引き換えに、企業名やメールアドレスといったリード情報を獲得します。

ホワイトペーパーの基本についてより詳しく知りたい方は、こちらの記事をご一読ください。

なぜ今、ホワイトペーパーマーケティングが求められているのか?

従来のBtoBのマーケティング活動では、見込み客との接点は展示会や訪問営業が一般的でした。一方で、近年はWebを通じた情報収集が主流になっています。

そこでWeb広告やSEO対策に取り組んだものの、「SEO対策をしてもすぐには反応がない」「広告を出しても、期待した効果がない」といった企業が少なくありません。こうした中で、いかに効率よく見込み客(リード)を獲得し(=リードジェネレーション)、その後の検討段階を進めてもらうか(=リードナーチャリング)が重要なテーマとなっています。

ホワイトペーパーは、そうした課題の解決に有効な施策の一つです。専門性の高い情報やノウハウをダウンロード資料として提供することで、問い合わせ前の潜在層とも接点を持つことができ、リードの獲得につながります。

さらに、ダウンロードをきっかけにしたメール配信やインサイドセールスによって、顧客の温度感に応じたアプローチがしやすくなるため、効率的にナーチャリングを進める土台としても活用されています。

ホワイトペーパーマーケティングの目的と効果

ホワイトペーパーマーケティングの主な目的は、自社に興味・関心のある見込み客(リード)を獲得し、商談へとつなげることです。

BtoB商材の購買行動では、いきなり問い合わせや商談に進むケースは稀で、多くの見込み客はまずWebで情報収集を行い、自社にとって必要かどうか、社内で時間をかけて検討します。そのため、問い合わせよりも心理的ハードルが低く、「まずは資料を読んでみたい」と思ってもらえるホワイトペーパーは、見込み客との初期接点をつくる手段として有効です。

また、ホワイトペーパーのダウンロード時に連絡先などを登録してもらうことで、匿名状態のアクセスを「リード」として可視化することができます。

ホワイトペーパーの3つの効果 ①リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)

有益なノウハウや業界情報をまとめたホワイトペーパーは、広告やSEOコラムを経由することで、幅広い見込み客に自発的なダウンロードを促すことができ、結果として自社商材に高い関心を持った層と効率的に接点を持つことが可能になります。

また、ホワイトペーパーのテーマや構成を工夫することで、自社のサービスに近い課題感を持つターゲットに絞ってアプローチできるという利点もあります。

ホワイトペーパーの3つの効果 ②リードナーチャリング(見込み顧客の育成)

ダウンロード時点では見込み客の購買意欲が高くなかったとしても、ホワイトペーパーを起点に、メールマガジンやセミナー案内などを段階的に提供することで、検討度を引き上げていくことが可能です。

たとえば、初回は「課題整理のための入門ガイド」、次に「解決策の比較資料」、最後に「導入事例集」など、検討フェーズに合わせた資料を設計することで、見込み客を受注確度の高い状態に導くことができます。

ホワイトペーパーの3つの効果 ③リードスコアリング(確度の見える化と選別)

ホワイトペーパーマーケティングのもう一つの重要な効果が、見込み客(リード)の行動データを活用したスコアリングです。

ダウンロードした資料の種類、開封・閲覧履歴、Webサイトの訪問頻度などから、そのリードが今どのフェーズにあるかを数値的に把握できます。

スコアに応じて「今すぐ商談につなげたい顧客」「まだ検討初期なのでナーチャリングが必要な顧客」を見分けられるため、営業のリソースを効率的に配分することができます。

このように、ホワイトペーパーマーケティングは、「すぐに問い合わせにつながる」施策ではありませんが、中長期的に信頼関係を築きながら、商談や受注に至るリードを獲得する上で非常に有効な手法です。

リード獲得から育成までの流れを設計したうえで、戦略的に活用することが、成果につながる第一歩となります。

成功事例から学ぶ! 成果につながる3つのポイント

ホワイトペーパーマーケティングは、ただ資料を作って終わりではなく、全体設計・組織体制・活用導線までを見据えて実施することで、成果が大きく変わります。

ここでは、実際の成功企業の取り組みに共通する3つのポイントをご紹介します。

ポイント1 営業・インサイドセールスとの連携

ホワイトペーパーを活用したマーケティング施策は、リード獲得で終わりではありません。獲得したリードをいかに商談につなげるかが成果を左右します。

そのためには、営業・インサイドセールスとマーケティング部門が密に連携し、ナーチャリングのプロセスを設計することが重要です。

たとえば、ホワイトペーパーのダウンロードからどのくらいの時間で架電を行うのか、どのようなヒアリングを行うのか、また、商談につなげるリードの条件は何か——といった基準を、あらかじめすり合わせておく必要があります。

弊社が支援したSaaS企業では、ホワイトペーパーのテーマ決定時点から営業を巻き込み、「どのようなリードが営業にとって有益か」を整理。その後のインサイドセールスにおけるスクリプト設計や商談化のフローも共有し、平均商談率を1.5倍に改善しました。

ポイント2 適切なテーマ・構成の設定

ダウンロード数を増やす(ダウンロードされるホワイトペーパーを制作する)ためには、読み手の関心とニーズを的確に捉えたテーマ・構成が欠かせません。

特に初めてホワイトペーパーを作る場合、「自社の商品紹介資料」になってしまいがちですが、それでは読者の興味を引くことはできません。

ターゲットの課題に寄り添い、「まず情報提供から始める」姿勢を見せることが重要です。構成も、【課題の提示 → 解決策の提示 → 導入事例や実績 → CTA】といった順で組み立てると、読者の理解がスムーズになります。

マーケティングオートメーションツールを提供する弊社の支援先では「製造現場でよくある3つのミスと、その原因分析」といったホワイトペーパーを制作。実際の改善事例と共に解決策を提示する構成にすることで、ホワイトペーパーのDL数が、社内で制作したホワイトペーパーと比較して約3倍に増加しました。

ポイント3 外注体制づくり

社内に制作ノウハウやリソースがない場合、外注も有力な選択肢です。ただし、「とりあえず依頼する」ではなく、成功させるための体制づくりが必要です。

まず、外注先に伝えるべき目的やターゲット、想定している活用フローを社内で明文化しておくことが重要です。また、制作の途中で齟齬が生じないよう、確認ステップや修正フローも最初に合意しておくとスムーズに進みます。

企業の採用支援を行う弊社の支援先では、「実施したセミナー・ウェビナーの内容を、ホワイトペーパー化する」という方針で外注体制を整えることで、社内の知見を活かしつつホワイトペーパーの制作期間を約半分に短縮しました。

ホワイトペーパーマーケティングの実施ステップ

ここでは、効果的にホワイトペーパーマーケティングを展開するための3つのステップをご紹介します。

STEP1 ホワイトペーパーを制作する

まず、ターゲットの課題やニーズを捉えたホワイトペーパーを制作します。ホワイトペーパーは、概ね次のようなSTEPで制作していきます。

- ターゲットを明確にする

部門、役職、企業規模、業界など、誰に読んでもらいたいのかを具体化します。 - テーマと構成を設計する

ターゲットの関心に刺さる切り口を見つけ、「課題→解決策→活用方法」といった流れで構成を組み立てます。 - テキスト・デザインを作成する

専門的な内容であっても、図版や事例を活用して視覚的にわかりやすく表現することが重要です。

ターゲットやペルソナなどがぼんやりしていると、ホワイトペーパーマーケティングの効果は期待できません。この段階で不安があるという方は、BtoBマーケティング全般の支援会社に一度相談してみることをおすすめします。

また、ホワイトペーパー制作の流れについて、より詳しく知りたいという方は、こちらの記事もご一読ください。

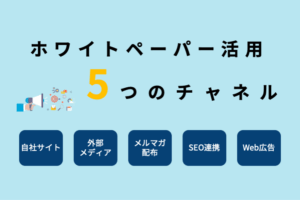

STEP2 設置場所を整備し、アクセスを集める

良いホワイトペーパーができても、見てもらえなければ意味がありません。次の2つのポイントを必ず実践するようにしましょう。

- ダウンロードページを整える

概要説明はファーストビューで収まる量に、入力フォームは最低限の項目に絞り、離脱を防ぎます。 - 流入施策を講じる

SEO対策やWeb広告(Google広告、SNS広告など)を組み合わせ、継続的にアクセスを集めましょう。

STEP3 インサイドセールスで商談化を図る

ホワイトペーパーのダウンロードで得られたリードは、営業と連携して商談へとつなげていきます。

- ダウンロード当日に架電する

温度感が高いうちに接点を持つことで、商談率が大きく向上します。 - ヒアリングで目的を把握する

ダウンロードの背景を聞き取り、相手のニーズや導入検討段階を把握します。 - リードの温度感に応じて対応を分ける

外注検討中・情報収集中など、フェーズごとのトーク設計と対応戦略を準備しておくことがポイントです。

ホワイトペーパーマーケティングでよくある失敗と対策

ホワイトペーパーマーケティングは、正しく運用すれば確度の高いリードを獲得できる強力な手法ですが、実際には「作っただけで終わってしまった」「思ったような効果が出ない」といった声も少なくありません。ここでは、よくある失敗のパターンと、それに対する改善策をご紹介します。

失敗例1 目的やターゲットが曖昧なまま制作し、訴求がぼやけてしまう

「ホワイトペーパーがあったほうが良いらしい」という漠然とした目的で制作を始め、ターゲットも明確にしないまま作成。最終的に「誰に、どんな価値を伝えたいのか」が曖昧なまま、資料だけが完成。

その結果、資料の内容が広く浅いものになり、見込み顧客に刺さらず、ダウンロード数も伸びない。営業に渡しても「これ、何に使えばいいの?」と扱われないケースが多く見受けられます。

<対策>

制作前に、営業・マーケティング・マネジメント層で協議し、「誰に・どんな課題を・どのように解決する資料にするか」を明確にしましょう。

たとえば、「建設業界の情報システム担当者向けに、社内DXを進めるポイントを伝える」といった具体的なターゲットとメッセージ設計が不可欠です。

失敗例2 制作後の運用が不十分で、リードが獲得できない

社内で苦労してホワイトペーパーを作成したものの、自社サイトの目立たない場所に設置しただけ、あるいは営業メンバーにも共有されず使われていないという状況に。結果、せっかく作った資料がダウンロードされず、「作って終わり」になってしまうケースが非常に多くあります。

また、運用体制が整っておらず、ダウンロード後のフォローアップが全く行われていないために、せっかく獲得したリードが放置されるという事態も…。

<対策>

ホワイトペーパーは、制作と同じくらい「設置場所」と「運用導線の設計」が重要です。

視認性の高い位置にバナーを設置したり、SEO記事やSNS投稿、Web広告を通じて流入経路を多様化するなど、制作と同時に、設置・活用・追客のプロセス設計まで行うようにしましょう。

失敗例3 ホワイトペーパーが完成しないまま、プロジェクトが止まってしまう

「まずは自社で作ってみよう」と考えたものの、コンテンツ設計やライティング、デザインの専門性が求められ、制作が進まない。担当者が本業と兼務しているため、企画段階から長期間ストップしてしまうことも。

このように、“作りかけの資料が社内に眠ったまま”という状態が半年以上続くケースも少なくありません。

<対策>

スピード感を持って成果を出したい場合は、外注体制の構築が効果的です。

特に、BtoBマーケティングに精通した制作会社に依頼すれば、構成設計からライティング、デザインまでを一気通貫で進行してくれるため、社内のリソースを最小限に抑えつつ、完成までの道筋が明確になります。

初めてのホワイトペーパー制作こそ、外部のノウハウを活用することで、確実に形にし、次の施策へとつなげることができます。

よくある失敗&改善策 対応表

| よくある失敗パターン | 改善策 |

| 目的やターゲットが曖昧なまま制作を開始し、誰にも刺さらない資料になってしまう | 制作前に「誰に・どんな価値を提供するか」を明文化し、ターゲットと訴求軸を明確に設計する |

| 内容が製品紹介に寄りすぎ、ユーザーの興味を引かない | 「まずは情報提供から始める」姿勢で、課題解決や業界知見など読み手視点のコンテンツを設計する |

| 作成後に十分な導線設計をせず、資料が見られず終わってしまう | SEO記事、広告、バナーなどでの導線を設計し、ダウンロードページもCV最適化を行う |

| ダウンロード後のリード対応が放置されており、商談につながらない | 営業・インサイドセールスと連携し、スクリプト・対応フローを事前に策定しておく |

| 内製にこだわりすぎて、制作が進まず中断してしまう | 外注を前提とした体制設計を検討し、目的と活用フローを社内で共有したうえで制作代行会社に委託する |

ホワイトペーパーマーケティングを成功に導くために

BtoBマーケティングにおいて、ホワイトペーパーマーケティングはリード獲得から育成、商談化までを一貫して支援できる有効な手法です。

しかし、その成果は「資料の質」だけでなく、「設計力」「運用体制」「営業との連携」など、複数の要素が連動することで初めて最大化されます。

はじめて取り組む方や、過去にうまくいかなかった経験がある方こそ、戦略設計から制作・活用までを見通した全体設計が重要です。

まずは、自社でどのようなホワイトペーパーが作れるかを明確にするところから始めましょう。

【無料ダウンロード】ホワイトペーパー簡易テンプレート

リードレでは「一度、社内でホワイトペーパー制作がどのようなものか検討しておきたい」という方向けに、無料ででダウンロードしてご活用いただける、パワーポイント形式のテンプレートファイルをご用意しています。ファイルには15種類以上のスライドパターンがスライドマスタに保存されています。

ご興味のある方は、ぜひ下記の画像リンクからダウンロードください。ダウンロード後は、一旦すべてのスライドを削除した上で、「新しいスライド」を追加する形でのご利用をお願いします。

リードレがホワイトペーパーマーケティングをご支援します

リードレは、ホワイトペーパーなどのコンテンツ制作だけでなく、マーケティング体制の設計・構築・最適化もご支援しております。

これからホワイトペーパーマーケティングを始める企業様や、既存のマーケティング体制に課題を感じていらっしゃる企業様は、ぜひ下記よりご連絡ください。

コメント